Esto no es una conferencia sobre arte. Esto es una conferencia que habla sobre fronteras, muros, tránsitos, fugas, dioses, Dios ―que es la frontera más importante que hemos resquebrajado no hace mucho― para llegar a ti, un ser humano cualquiera.

Toda manifestación artística, de naturalezas cualesquiera, es una manifestación de un muro determinado. Llamo muro a toda la holística del poder y por necesidad vital a toda la holística de la sumisión. Porque es en la contrariedad del poder donde se vislumbra con mayor nitidez sus consecuencias: los muros que genera.

Me explico.

Vayamos a los laureados siglos XVI y XVII europeos, la época de las grandes monarquías absolutistas: Francia, Inglaterra, España, Portugal.

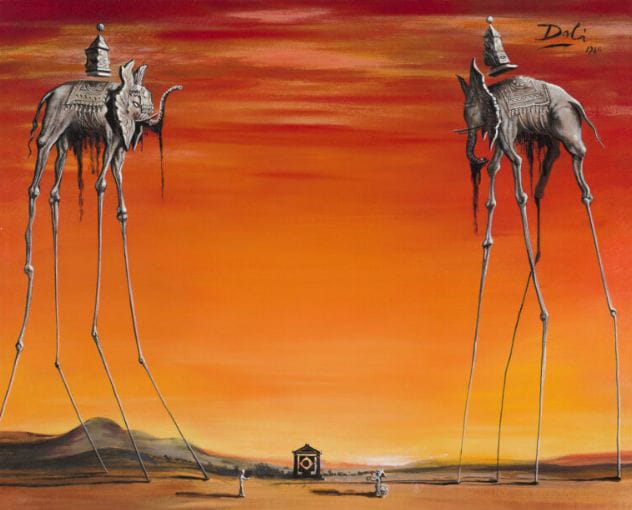

Ahora centrémonos en el espectro de la manifestación artística: el arte funcionaba entonces como un muro infranqueable, como instrumento de moralización y blanqueamiento del poder.

Pero no era solo el poder político el que levantaba muros: también el poder religioso. En España, la Iglesia católica, reforzada por el Concilio de Trento y la Contrarreforma, dictaba los límites del pensamiento y del arte, imponiendo censura, iconografías y devociones obligadas. En Inglaterra, tras el cisma de Enrique VIII, el anglicanismo se convirtió en religión de Estado, y su vaivén entre católicos y protestantes marcó la producción cultural. En Francia, el catolicismo convivía con la presión de las guerras de religión contra los hugonotes calvinistas, hasta que la monarquía absolutista de Luis XIV reforzó la unidad católica como sostén del poder. Y en Portugal, la Inquisición velaba para que ninguna voz disonante pusiera en entredicho la ortodoxia católica.

Es decir, el arte estaba atrapado en un cerco doble: el de la corona y el de la iglesia. En España no podía darse un Shakespeare; en Inglaterra no habría podido surgir un Calderón de la Barca; en ninguno de los dos países, un Molière; y en Portugal, ni un Camões podía romper con la épica imperial de la fe, ni un Vieira sustraerse al púlpito barroco que predicaba al servicio del poder y de la ortodoxia.

¿Por qué? Porque la creación artística no era aún un asunto del individuo, sino del poder. Del poder político y del poder religioso, que se necesitaban mutuamente para mantener erigido el muro.

En el Quattrocento algunos se atrevieron a mirar por encima del hombro de Dios, pero eran gestos aislados.El hombre todavía no sabía lo que significaba ser hombre en sí. A pesar de Nicolás de Cusa, Pico della Mirandola, Campanella… el muro divino seguía intacto.

Los siglos avanzan, y aparece Napoleón. En 1806, tras la batalla de Jena-Auerstedt, las tropas napoleónicas invaden Weimar, la ciudad donde vivía Arthur Schopenhauer con su madre, Johanna, escritora de éxito y anfitriona de un salón literario al que acudían Goethe y otros intelectuales. Aquella irrupción bélica obligó a la familia a huir de Weimar, volver, desplazarse. En definitiva, a moverse. Y aquí se abre otra lección: las guerras traen consigo la movilización del hombre. Ésta puede ser interna o externa. Entonces sucede algo imprevisible: la división. Nos dividimos, como ese amasijo celular de divisiones que generan un feto. La división que ―aparentemente― nos van empequeñeciendo. Que nos convierte en un plancton celular con el que nos adentramos en el hormigón del muro del poder. Una vez dentro, hinchamos nuestros ateridos pulmones por tantos siglos de sometimiento y comenzamos a agrietarlo. Luego dejamos que la naturaleza/el tiempo haga su efecto: caerán lluvias; hará frío y calor; soplarán vientos. Y ya no habrá poder alguno que evite el colapso del hormigón. Cederá. Finalmente, caerá.

Y cuando haya caído el muro, gracias a la casualidad aparecerá el temblor en un ser humano posible.

Esa casualidad es la que pone en manos de Schopenhauer un texto milenario: el Bhagavad Gītā. Un texto que se escribió aproximadamente entre los siglos V y II antes de Cristo, como parte del gran poema épico Mahābhārata. ¿Qué descubre en él? Que el hombre no es un mero súbdito de los dioses, ni un engranaje del poder. El Bhagavad Gītā enseña que el alma ―el ātman― es inmortal, que participa de la esencia del cosmos (brahman), y que el verdadero sentido de la vida no está en obedecer a un poder externo, sino en cumplir el dharma, el deber interior que conecta con lo universal. El hombre no es súbdito, es parte del cosmos; no es siervo, es chispa de lo divino. Esta visión atravesó a Schopenhauer y sembró en él la sospecha de que toda sumisión podía quebrarse, porque en última instancia somos más vastos que cualquier muro.

Y nunca antes en la historia de Occidente ―que es la que nos ocupa― se empezó a intuir con tanta claridad el daño que el poder y la sumisión habían infligido al hombre. Ahora había recursos intelectuales que nos alejaban de los dioses y, sobre todo, de Dios definitivamente, la última frontera entre el hombre, su desnudez radical y su huracán interior.

Entonces, de aquel embrión nace Nietzsche. El gran hallador, el gran descifrador, entendió que la frontera que nos faltaba para dar rienda suelta al estupor y al temblor era matar a Dios, el lugarteniente mayor del reino del poder. El muro del poder se resquebrajaría definitivamente cuando Dios no fuese un pilar de contención.

Así fue. Quitaron a Dios de la ecuación del hombre. Y cuando Dios cayó, el muro se resquebrajó, y al hombre no le quedó más remedio que hacerse a sí mismo, sin imagen y sin semejanza.

[…]