Y comenzó el vómito.

El revoltijo de la digestión de la realidad.

De pronto observamos que hemos sido protagonistas de un cuento atroz, un cuento de los hermanos Grimm: oscuro, cruel, sin moraleja que nos salve. Y comprendemos que no hay atisbo de esperanza en un futuro cualquiera.

Estamos en el siglo XIX.

Avances industriales. Avances armamentísticos. Avances tecnológicos.

El poder en su máxima expresión.

Y sin embargo… el ser humano aparece desnudo. Recién sentido. Larvario. Con algo que le conmueve a cada paso: su propia conciencia.

Conciencia aterrorizada… porque aquello que había sido monopolio del poder comienza a ser suyo: la holística de sí mismo.

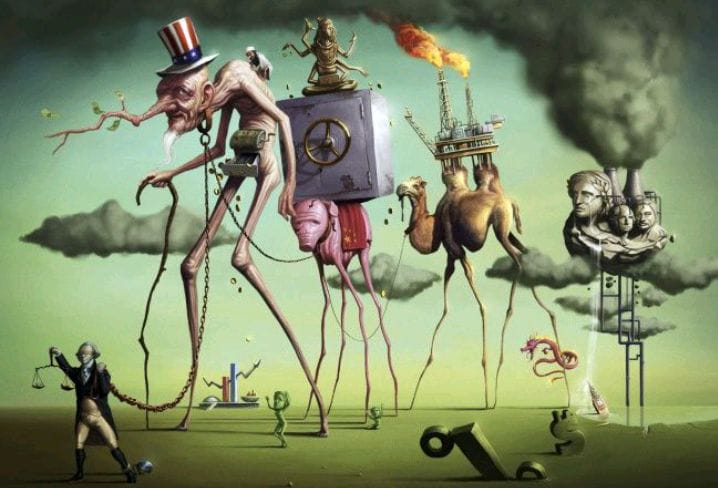

El hombre empieza a intuir lo que significa ser hombre: descubre sus pequeños tentáculos creadores de universos; se atreve a levantar hecatombes visionarias; elucubra expansiones intelectuales. Y, sin embargo, al mismo tiempo descubre que forma parte de una cárcel sistemática llamada sociedad.

Como bien señalará más tarde Michel Foucault, siempre ha sido un recluso: la escuela, la fábrica, el ejército, el hospital, la prisión… muros distintos, pero muros al fin.

Volvamos a pensar en Arthur Schopenhauer. Nacido en Danzig en 1788, criado en Hamburgo, exiliado por la invasión napoleónica de Weimar en 1806, y finalmente recluido en Fráncfort, donde vivió hasta su muerte en 1860. En ese recorrido vital observó que el progreso industrial y tecnológico no liberaba al hombre, sino que lo hundía más en la miseria de su condición. Para él, el hombre estaba dominado por una fuerza ciega y dolorosa: la voluntad de vivir.

En paralelo, Kierkegaard, en Dinamarca, nos recuerda que el individuo está solo frente a su angustia, frente a un Dios que ya no garantiza certezas.

Y Marx, en Alemania, nos advierte que la sociedad industrial, lejos de emancipar, encierra al hombre en nuevas cárceles: la fábrica, el salario, la explotación.

Es decir: el siglo XIX nos dice que el hombre se descubre libre… pero atrapado. Conciencia viva… pero encarcelada.

Aquí comienza lo que más tarde llamaremos irracionalismo: filosofías que ponen en el centro la voluntad, la angustia, la vida misma, por encima de la pura razón, que surgen como reacción contra el racionalismo ilustrado y su confianza absoluta en la razón, la ciencia y el progreso. No significa rechazo total a la razón, sino el reconocimiento de que existen fuerzas, experiencias y dimensiones de la vida que escapan al cálculo racional: la vida humana está atravesada por fuerzas oscuras, inconscientes, instintivas, que no pueden ser reducidas a razón; la voluntad, la intuición, el sentimiento, la experiencia estética y religiosa son dimensiones esenciales de la existencia; lo más importante, el irracionalismo denuncia que el racionalismo, al pretender explicarlo todo, termina oprimiendo al hombre y negando su libertad.

Por tanto, el irracionalismo es un intento de ampliar el horizonte de lo humano, señalando que la vida, el arte, la fe, la voluntad y el inconsciente son tan reales y determinantes como la lógica y la ciencia.

Pero, ¿cómo hacer entonces?

Y aquí surge Nietzsche, figura máxima del irracionalismo, con una mirada distinta, incendiaria. En El nacimiento de la tragedia distingue dos fuerzas que habitan en el hombre: lo apolíneo, la medida, la forma, el sueño luminoso; y lo dionisíaco, el exceso, la embriaguez, la fusión con el todo. Solo en la tensión creadora entre ambos, dice Nietzsche, puede liberarse el espíritu humano. Solo allí nace el hombre futuro: un hombre capaz de destruir los muros del poder y de afirmarse en la vida con júbilo, incluso en el dolor.

Lo único posible: convertirse en fuga.

Pero cuidado: fuga no significa evasión ni escapismo. Como enseñaron Gilles Deleuze y Félix Guattari, la línea de fuga no es huida, sino creación. Es abrir grietas en los muros del poder para inventar nuevos modos de existencia. La fuga es devenir: devenir otro, devenir minoría, devenir multitud. Es escapar de las formas rígidas no para desaparecer, sino para generar vida donde parecía imposible.

Y aquí resuena de nuevo Antonin Artaud. Su grito no era teatro en el sentido clásico: era un llamado a incendiar los lenguajes, a romper la representación. Ese impulso lo recogerán décadas más tarde los artistas del accionismo vienés, quienes, inspirados en parte por Artaud, llevaron el cuerpo al límite, con sangre, vísceras, dolor, en una búsqueda de catarsis colectiva y choque contra la moral burguesa. La sacudida de Antonin Artaud no terminó en su Teatro de la Crueldad. Su irracionalismo escénico se convirtió en semilla de las grandes rupturas teatrales y dancísticas del siglo XX.

En teatro, su grito resonó en el Living Theatre de Julian Beck y Judith Malina, que llevó a escena la desnudez, la improvisación y la política encarnada en el cuerpo. Lo recogió también Jerzy Grotowski, con su “teatro pobre”, donde el actor no es intérprete sino sacrificio vivo. Y más tarde Peter Brook, en su búsqueda de un “espacio vacío” que pudiera contener la vibración de lo esencial.

En la danza, Artaud abrió la puerta a la exploración del cuerpo como lenguaje en sí mismo. Pina Bausch heredó ese gesto cuando convirtió la danza en teatro corporal, donde cada movimiento era herida y memoria. El Butō japonés, con Hijikata y Ohno, encarnó esa misma idea de la crueldad: el cuerpo deformado, límite, ritual. Incluso el expresionismo danzístico alemán (Mary Wigman, Kurt Jooss) anticipó esa estética de la convulsión, la máscara, el temblor.

Todos ellos comprendieron lo que Artaud había intuido: que el arte escénico no debía representar la vida, sino convertirse en ella. Que el escenario era lugar de trance, de choque, de irracionalismo hecho cuerpo.

Artaud y el accionismo vienés: teatro de la crueldad y acción cruda, visceral, sacrificial. Ambos movimientos son fugas: fugas deleuzianas, líneas de escape del orden establecido, donde el arte deja de ser representación para convertirse en acto vital, acontecimiento irreductible.

El arte, entonces, no solo es tránsito, no solo es grieta.

El arte es fuga creadora, es explosión de nuevas formas de vida, es cuerpo atravesado y cosmos abierto.

Y en esa fuga ―apolínea y dionisíaca, cruel y creadora― el hombre se reinventa como futuro.

La fuga que no es evasión, sino irrupción. La fuga que es conmoción política y social. La fuga que, en el siglo XX, resonará en el grito la verdadera expresión artística: el arte como guerra contra la inercia, como irrupción de vida pura frente al muro del poder. Fuga de sí, fuga del poder, fuga de la sociedad.

El arte, entonces, ya no es mero tránsito.

Es un combate.

Es una danza apolínea y un vértigo dionisíaco.

Es el lugar donde el hombre ―ese hombre desnudo, larvario, tembloroso― se convierte, por fin, en creador de sí mismo.

El arte, en definitiva, es la pulsión para crear vida verdadera.

¡Y a ese huracán llamado arte no debemos temerle!

Solo puedo ratificar un pensamiento: ¡Logra convertirte en quien eres!